Enfin la paix ?

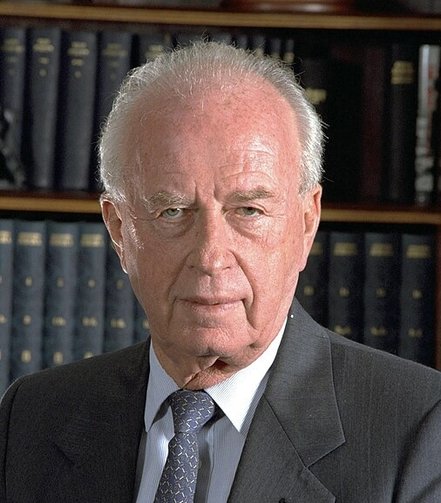

Entretien avec Itzhak Rabin par Élisabeth Schemla

Le dernier grand entretien d'Itzhak Rabin avant son assassinat en 1995. Trente ans plus tard, à l'heure de Gaza, les propos de l'artisan des accords d'Oslo, prix Nobel de la paix, donneront à réfléchir…

Élisabeth Schemla — Au fur et à mesure que l’on se rapproche de 1’achèvement d’Oslo II — redéploiement de l’armée israélienne dans les Territoires, transfert total de compétences à l'Autorité nationale palestinienne et élections libres —, les attentats perpétrés par les islamistes à l’intérieur d’Israël se multiplient. La terreur serait-elle susceptible, M. le Premier ministre, de vous faire renoncer au processus de paix ?

Itzhak Rabin — La terreur est une stratégie politique élaborée qui ne met aucunement en danger l’existence même de l’État d’Israël. Son unique objectif consiste à traumatiser l’opinion publique israélienne afin de l’amener à se prononcer contre la poursuite des négociations de paix avec l’OLP, et à faire pression sur moi. La terreur, c’est incontestable, empoisonne notre vie quotidienne. Les poseurs de bombes des mouvements Hamas et Djihad islamique sont de plus en plus fanatiques et déterminés. La multiplication de leurs missions suicide le prouve. Depuis deux ans, 70 % des Israéliens tués au cours d’un attentat ont été victimes de militants qui se sont fait sauter en même temps que leurs explosifs ! Au stade où nous en sommes des pourparlers avec les Palestiniens, le règlement de ce problème très important constitue donc un enjeu indéniable. Mais il en existe un autre, pour moi d’égale intensité : je tiens à laisser la porte grande ouverte pour les négociations finales sur le statut permanent de la rive Ouest et de Gaza, conformément aux accords d’Oslo.

É. S. — Diriez-vous toujours la même chose si Hamas était admis à se présenter aux futures élections palestiniennes, comme ce sera probablement le cas, et y faisait un excellent score ? Êtes-vous décidé à laisser faire ?

I. R. — Sur notre sol et dans les zones qui sont sous notre contrôle, nous combattons le mouvement Hamas. L’Autorité nationale palestinienne, de son côté, essaie d’en faire autant. À vrai dire, elle est loin d’en faire assez. Pourtant, sa responsabilité est en cause, ainsi que sa survie. Pour se maintenir, il faut absolument qu’elle contrôle bien Gaza et Jéricho. Elle-même doit respecter les décrets d’application de ses lois. Si l’Autorité palestinienne a le droit de délivrer des armes individuellement, ce n’est pas pour autant qu’elle doit tolérer l’existence de groupes armés sur son territoire — des groupes qui, de surcroît, sont opposés à sa politique de négociation avec Israël. Pourquoi les combattants du Hamas et du Djihad — alors que l’OLP, elle, a renoncé à la violence — continuent-ils à nous attaquer et portent-ils leurs coups à l’intérieur d’Israël plutôt que dans les Territoires, contre les colons israéliens ? En fait, ils ont répondu très clairement à cette question depuis Damas, à travers la radio Al Qods. N’ont-ils pas dit : « Notre objectif est d’éliminer Rabin et son gouvernement » ? En verité, tant le Hamas que le Djihad savent que ce gouvernement poursuivra le processus de paix quoi qu’il arrive, malgré les attentats. Leur ambition politique et la nôtre sont contradictoires : nous voulons la paix avec l’OLP et, inversement, eux pas.

En ce qui concerne les élections, Arafat et l’Autorité palestinienne doivent exiger de ces groupes terroristes qu’ils renoncent à la violence armée. Alors, seulement, ils pourront participer à la consultation électorale. Malheureusement, je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui un accord de ce genre entre l’OLP et Hamas. Par ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure un tel accord, s’il existait, convaincrait tous les membres du Hamas. Je jugerai sur pièces. Mais le minimum, je le répète, c’est qu’un tel accord comporte l’arrêt du terrorisme, que ce soit dans la zone concernée ou à partir de l’ensemble de celle-ci. Cette base de discussion, nous l’avons nous-mêmes exigée de chacun de nos partenaires arabes avec lesquels nous avons négocié. Nous ne pourrons pas tolérer demain qu’un parti palestinien vienne nous dire : « Nous voulons détruire le processus de paix, et nous voulons poursuivre sur la voie de la terreur pour en arriver là. »

É. S. — La position d’Arafat face aux islamistes ne serait-elle pas plus facile si vous annonciez clairement quel statut permanent vous envisagez pour les Territoires ? Autrement dit, un État palestinien ou pas...

I. R. — D’abord, je veux une séparation totale entre une entité palestinienne et nous. Pour le reste, j’ignore en quoi consistera la solution définitive. Probablement une sorte de partenariat entre Israël, État souverain, la Jordanie, autre État souverain, et cette entité palestinienne dont je parle mais dont il m’est impossible de dire aujourd’hui ce qu’elle sera demain. Je voudrais vous rappeler que ce n’est pas un hasard si, déjà à la conférence de Madrid, puis à Oslo, nous avons décidé, d’un commun accord avec l’OLP, de repousser à la fin des négociations les problèmes les plus cruciaux. Entre autres : les implantations, Jérusalem et le statut définitif des Territoires. Nous savions les uns et les autres qu’il y avait là des divergences fondamentales, et que si nous tentions de commencer nos discussions par la solution permanente, cela ne nous mènerait nulle part.

É. S. — Est-ce toujours vrai ?

I. R. — Oui, pour le moment. Il faut d’abord que nos deux peuples aient complètement modifié leur attitude fondamentale l’un vis-à-vis de l’autre et, par conséquent, transformé l’ensemble de leurs relations. Puis, quand les élections palestiniennes auront porté au pouvoir un leader et un Conseil national démocratiquement désigné, il faudra voir ce qu’il en résulte. Je voudrais souligner que l’OLP, jusqu’ici, n’a jamais été responsable de sa communauté, n’a jamais eu à gérer sa vie quotidienne : l’alimentation, l’emploi, l’éducation, la santé, les transports, l’industrie, l’administration, etc. Nous avons voulu lui offrir l’opportunité d’être chez elle, et non plus en exil ; de cesser d’être un mouvement de terreur révolutionnaire pour devenir un pouvoir responsable, capable d’autre chose que d’une opposition armée à Israël. Nous avons voulu, j’ai voulu, lui donner ce qu’aucun pays arabe n’a accepté de lui concéder : souvenez-vous qu’en 1948 ce sont les Arabes qui ont refusé la partition adoptée par l’ONU et qui ont préféré la guerre ! Pendant longtemps, le problème n’était pas la négociation avec les Palestiniens. En 1967 encore, la résolution 242 faisait référence aux « réfugiés palestiniens », nullement aux Palestiniens en tant que peuple. Quoi que l’on prétende, c’est nous, Israéliens, y compris le gouvernement Likoud précédent, qui avons changé les choses pour les Palestiniens. Alors, laissons-les mener un moment leur vie sur leur territoire avant de décider des modalités d’un statut permanent...

É. S. — Il n’y a pas que les islamistes. Certains vous reprochent de manquer de fermeté à l’égard des extrémistes juifs tandis qu’eux-mêmes vous accusent de les abandonner…

I. R. — À ce stade des négociations, je m’en tiens aux accords d’Oslo : il n’y a pas eu, il n’y aura pas de nouvelles implantations. Et je répète, primo que les implantations feront partie de la phase finale des pourparlers ; secundo, que je suis pour une séparation totale de l’État juif et de l’entité palestinienne. Je rappelle aussi que je n’ai jamais approuvé la présence de colonies dans les zones à forte densité de population palestinienne. Quand j’ai été Premier ministre de 1974 à 1977, je me suis opposé à celles qui se sont installées à Ramallah et à Jénine. J’ai donné mon accord pour celles de la vallée du Jourdain, pas pour Jéricho ; pour Kyriat Arba, mais certainement pas pour le quartier juif d’Hébron. J’ai même employé l’armée pour empêcher ce dernier de s’établir. Je suis favorable à certaines implantations quand elles sont vraiment nécessaires à la sécurité, et il n’y a que celles de la vallée du Jourdain qui le soient à mes yeux. Si certains gouvernements israéliens ont cru bon de mettre en avant l’argument de la sécurité pour favoriser une multitude de colonies, personnellement je ne suis pas de cet avis : je ne vois pas en quoi tous ces colons servent la sécurité d’Israël. Il n’est pourtant pas question de les abandonner. Une chose est sûre, en tout cas : le climat qui découle de toute cette tension et de cette violence entre Israéliens et Palestiniens est propice à la création d’un paradis pour le terrorisme.

É. S. — Selon vous, les implantations seraient-elles le facteur potentiel d’une guerre civile israélienne ?

I. R. — Je ne le crois pas. Même s’il fallait utiliser la force contre les implantations, je suis convaincu qu’aucun Juif n’en viendrait à tuer d’autres Juifs. La quasi-totalité de la population ne veut pas d’une guerre civile. Et puis, j’ai confiance dans la démocratie israélienne. Mon gouvernement a été démocratiquement élu, comme l’ont été ceux de Menahem Begin et du Likoud. Begin disait d’ailleurs qu’« une majorité d’une voix, c’est une majorité ». Il avait raison. Dans notre système parlementaire (puisque nous n’avons pas de régime présidentiel), il y a eu 96 tentatives en trois ans visant à renverser mon gouvernement par un vote de défiance ! Elles ont toutes échoué parce que je trouve, chaque jour, une nouvelle majorité. J’ai foi en ce que je fais, et aussi longtemps que j’aurai une majorité, même d’une voix, je continuerai. Autant je crois au droit du peuple juif à la terre d’Israël, autant je ne veux pas que toute la terre d’Israël soit sous la souveraineté de l’Etat d’Israël. Je crois qu’il faut absolument que nous essayions de nous entendre avec les Arabes. Bons ou mauvais, ce sont nos voisins de palier ; et avec ses voisins, il vaut mieux vivre en bonne intelligence que dans la violence. Pendant 27 ans, j’ai été un soldat. J’ai combattu partout chaque fois que c’était nécessaire. Pourtant, je n’ai jamais cessé de souhaiter ardemment une solution qui mènerait non pas à la reconnaissance d’Israël par le monde arabe — de cela je me fiche, je n’ai pas besoin de reconnaissance ! — mais à la réconciliation de ce monde arabe avec l’État juif. C’est pourquoi je suis favorable à une entité palestinienne à nos côtés. Une entité qui inclura la plupart des Territoires, sans revenir exactement aux frontières de 1967 et sans Jérusalem, évidemment. Je crois qu’étendre Israël par l’annexion de la bande de Gaza et de la rive Ouest, ce n’est pas seulement annexer des territoires, c’est annexer 2,2 ou 2,3 millions de Palestiniens, de plus contre leur volonté — ce qui nous entraînerait vers le pire. L’identité politique, religieuse, morale, nationale de ce pays s’en trouverait totalement modifiée. Je ne dis pas qu’en Israël ne doivent vivre que des Juifs. La preuve : sur les 5,5 millions d’habitants que compte l’État, 900 000 sont des Arabes israéliens. Et les étrangers ont le droit de demander la nationalité israélienne. Mais l’histoire du peuple juif, le destin juif n’auraient aucun sens, et il serait inutile d’appeler Israël un Etat juif si cette identité ne se traduisait pas par la démographie. C’est la démographie qui, seule, lui permet de poursuivie sa destinée globale.

É. S. — Vous refusez l’annexion des Territoires, pas celle de Jérusalem décrétée en 1980 par Menahem Begin. Or les 150 000 Palestiniens de la ville rejettent cette annexion. Seuls 10 000 d’entre eux, environ, ont accepté de prendre la nationalité israélienne…

I. R. — Je suis convaincu que la majorité d’entre eux voudraient bien en faire autant. Mais ils n’osent pas, à cause de la pression exercée de l’extérieur par l’ensemble du monde arabe. Pour moi, les Palestiniens résidents de Jérusalem unifiée sont des Palestiniens israéliens, et ils peuvent devenir des citoyens à part entière quand ils le veulent.

É. S. — Si je vous comprends bien, cela signifie que, pour vous, Jérusalem n’est pas négociable. Pourquoi, dès lors, l’avoir mise au programme des discussions finales sur le statut permanent ? N’y a-t-il pas là une contradiction ?

I. R. — Nous savons ce que veulent les Palestiniens pour Jérusalem et nous savons que nous ne sommes pas du tout d’accord avec eux. Ce n’est pas une raison pour ne pas en discuter quand le moment sera venu.

Je voudrais parler de Jérusalem à titre personnel. Mes racines sont là. D’abord parce que j’y suis né, bien avant la création de l’État hébreu. Ensuite parce que j’ai participé à deux guerres, celle de 1948 et celle de 1967, qui ont décidé de l’avenir de Jérusalem comme capitale d’Israël et des Juifs du monde entier. Pour moi, comme pour tous les Israéliens et pour tous les Juifs, cette ville est le symbole de nos origines et de notre pérennité. Notre Histoire, depuis 3 000 ans, se confond avec Jérusalem. Sans évoquer le fait que la ville a toujours été la capitale de l’État juif, détruite deux fois, la première par les Babyloniens, la seconde par les Romains. Je ne peux imaginer un État juif dont l’existence ne porterait pas la marque concrète du retour à Sion.

É. S. — Mais cette ville n’est pas seulement unique pour les Juifs. Elle constitue également un lieu saint pour les Chrétiens et les Musulmans...

I. R. — J’en suis tout à fait conscient. Mais les Chrétiens se tournent d’abord vers le Vatican, et les Musulmans vers La Mecque et Médine. Tandis que les Juifs ne se tournent que vers Jérusalem. S’ils sont au Nord, ils regardent vers le Sud, et inversement. S’ils sont à l’Est, ils regardent vers l’Ouest, et inversement. Pour les trois, en revanche, Jérusalem est un lieu sacré. Alors, je fais une distinction très nette entre Jérusalem-ville et Jérusalem-cité sainte. Il est évident qu’aucun gouvernement d’Israël, en tout cas pas le mien, n’empêcherait un croyant de l’une des trois religions de venir s’y recueillir, à condition que son pèlerinage ne cache pas des objectifs politiques, bellicistes ou terroristes. Sous cette réserve, Kadhafi lui-même pourrait s’y rendre ! Par ailleurs, nous sommes convaincus que l’administration de tous les lieux saints ne peut être confiée qu’aux institutions religieuses dont ils relèvent. Pour l’instant, les lieux saints musulmans sont placés sous la tutelle du Haut Conseil Musulman, qui est lui-même sous l’autorité du roi Hussein de Jordanie. Si demain les Musulmans en décidaient autrement, je ne vois pas en quoi j’aurais le droit d’interférer, là encore sous réserve qu’un changement de leadership institutionnel ne masque pas des revendications de souveraineté sur la ville. Et il en va de même pour les Chrétiens. En échange de cette responsabilité totale des institutions de chaque religion sur les lieux saints, je demande qu’elles reconnaissent qu’il existe aujourd’hui un état de fait différent d’avant 1967, et qu’elles admettent la souveraineté israélienne sur Jérusalem unifiée.

É. S. — Le Vatican, dans son propre intérêt, fait alliance avec les Musulmans pour contester votre souveraineté. Comment pouvez-vous le convaincre d’évoluer ?

I. R. — Je n’ai pas à émettre de jugements là-dessus. Mais laissez-moi vous dire que nous avons beaucoup apprécié la politique du Vatican sous le règne de ce Pape. Il a vraiment fait énormément. Grâce à lui, le Vatican a renoué des relations diplomatiques avec Israël et, dans l’histoire, nos relations n’ont jamais été aussi bonnes. J’ai eu l’honneur d’être reçu par le Pape et nous avons discuté ensemble de tous les problèmes. Je ne dis pas qu’il n’y a pas entre nous des différences d’appréciation et des divergences. Mais je l’ai trouvé très sensible à notre position et il ne fait pas de doute qu’il a inauguré une nouvelle ère entre le peuple juif et les Chrétiens, entre le Vatican et Israël.

É. S. — L’élection d’un maire Likoud à la mairie de Jérusalem, après le long règne de Teddy Kollek, vous pose-t-elle un réel problème politique ?

I. R. — Dans une démocratie, l’alternance est normale. Les habitants de Jérusalem ont voulu un maire Likoud ? Soit ! Mais, dans le même temps, les Israéliens ont choisi un Premier ministre travailliste. C’est ainsi ! Pour le reste, il existe quelques différences entre la gestion du Likoud et la nôtre. Par exemple : nous n’accepterions pas que des Juifs religieux minoritaires aillent s’installer dans des quartiers palestiniens et y provoquent ou y narguent la population arabe. Ce léger désaccord mis à part, je sais que, sur chacun des problèmes soulevés par Jérusalem, nous disposons d’une solide base de coopération. Bref, je ne crois pas qu’il existe des divergences substantielles entre le Likoud et nous au sujet de Jérusalem.

É. S. — Comment réagissez-vous au fait que l’Union européenne, qui est aujourd’hui le principal bailleur de fonds des Palestiniens, se prononce pour une partition de Jérusalem ?

I. R. — Je ne suis pas intervenu dans les affaires intérieures des pays européens, pas plus d’ailleurs que dans celles des États-Unis ou de l’ex- URSS. Je n’ai pas jugé utile de me prononcer sur la division ou la réunification de tels ou tels de ces pays, pas plus que sur le destin de leur capitale. C’est à eux de se déterminer. De la même manière, l’avenir de Jérusalem est un problème entre nous et nous. Il faudra que tout le monde le comprenne, y compris les États-Unis, aussi fortes soient nos relations. Quant à l’Europe, laissez-moi vous donner quelques chiffres qui vous permettront de voir à quel point, par comparaison, l’Amérique n’est pas une amie en mots mais en actes. Depuis onze ans, les États-Unis nous donnent 10 milliards de dollars par an, dont 1,8 pour maintenir notre capacité militaire. La quasi-totalité des joint-ventures se font avec des entreprises américaines, et les multinationales américaines investissent énormément chez nous. Nous avons attendu, en revanche, jusqu’à ces jours-ci pour que l’Europe nous offre enfin une chance de participer à ses côtés à la compétition économique. Songez que notre balance commerciale avec les Etats-Unis est équilibrée, alors qu’avec l’Europe nous enregistrons un déficit de 7 à 9 milliards de dollars ! Et cette situation est uniquement due au fait que l’Europe est protectionniste, a besoin pour fonctionner d’obtenir un éternel consensus, et qu’elle a peur d’une chimère : le boycott arabe !

Heureusement, les choses sont en train de changer, ce dont je me réjouis. Mais je crois que les Européens n’ont pas encore compris, dans leur politique à l’égard d’Israël, que le seul vrai problème, désormais, c’est la terreur que nous subissons, nous, depuis toujours, et qu’ils découvrent à leur tour. Je veux parler du terrorisme financé, voire entretenu, par le khomeynisme sans Khomeyni, et qui est le grand défi auquel nous allons tous être confrontés. Il y a urgence. Bientôt, si nous n’agissons pas de concert, il sera trop tard. Les Européens, me semble-t-il, n’ont pas assez conscience du danger malgré ce qui se passe dans un pays comme la France, par exemple. L’islamisme fanatique est présent partout. Ici, au Moyen-Orient, il irrigue le Hamas et le Djihad islamique dans les Territoires : le Hezbollah au Liban ; le Jamal Islam en Égypte, dont le président a failli perdre la vie. Il est fort au Soudan, et personne ne sait si l’Algérie, ce que je ne lui souhaite vraiment pas, ne va pas finir par tomber sous la coupe du FIS, devenant ainsi le deuxième Iran de la planète. Téhéran est le maître d’œuvre et le financier d’une stratégie internationale qui menace toutes les démocraties, tous les régimes arabes ou musulmans modérés. C’est d’autant plus dangereux que l’idéologie islamiste n’est jamais en contradiction avec la quête de la fierté nationale, jamais en contradiction avec le passage d’une attitude politique individuelle à une attitude politique communautaire.

É. S. — Les Juifs de la diaspora ou, en tout cas, leurs représentants institutionnels, sont, partout dans le monde, très critiques à l’égard de votre politique de paix. Dès lors que vous décrivez ainsi le danger islamiste, ces Juifs, cette diaspora ne portent-ils pas une lourde responsabilité lorsqu’ils dénigrent vos efforts ?

I. R. — Nous aimerions sincèrement préserver l’unité entre tous les Juifs de la diaspora, où qu’ils soient, et nous. Nous pensons qu’Israël joue un rôle très important dans le maintien d’un sentiment fort entre tous les Juifs, et cela sur tous les plans : religieux, spirituel, économique... Il n’y aura jamais trop d’amitié et de liens entre les uns et les autres. Mais en même temps, avec tout le respect que je dois aux Juifs de la diaspora, je préciserai qu’il revient aux Israéliens seuls de décider s’ils veulent la guerre ou la paix. Je ne veux pas dire que les jeunes Juifs de l’extérieur qui viennent faire leur service militaire chez nous n’ont pas droit à la parole, ou pas droit de porter un jugement sur le processus de paix. Mais que les Juifs de la diaspora veuillent bien admettre que c’est la vie de nos enfants qui est quotidiennement menacée. C’est pourquoi je suggère que ceux qui ne vivent pas ici fassent preuve d’un peu de retenue avant de nous critiquer systématiquement et de nous donner des leçons. En un mot, il faut respecter et soutenir le gouvernement démocratiquement élu d’Israël.