L'AMERIQUE LATINE, MON CONTINENT

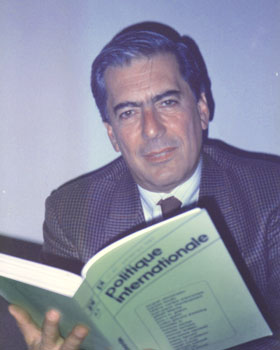

Entretien avec Mario Vargas llosa, Ecrivain. Prix Nobel de littérature 2010 par Olivier Guez, Journaliste à La Tribune

n° 127 - Printemps 2010

Olivier Guez - Michelle Bachelet, peu avant de quitter ses fonctions de présidente de la République chilienne, déclarait que « le monde regarde l'Amérique latine comme une région mûre, sérieuse, responsable qui a su faire les choses correctement ». Partagez-vous son jugement ?

Olivier Guez - Michelle Bachelet, peu avant de quitter ses fonctions de présidente de la République chilienne, déclarait que « le monde regarde l'Amérique latine comme une région mûre, sérieuse, responsable qui a su faire les choses correctement ». Partagez-vous son jugement ? Mario Vargas Llosa - Je le trouve un peu excessif. J'ai beaucoup apprécié l'action politique de Michelle Bachelet, mais je crois qu'elle pèche par optimisme. Certes, l'Amérique latine a fait des progrès considérables, aussi bien sur le plan politique qu'économique. Le point le plus positif réside certainement dans l'émergence d'une gauche de gouvernement responsable qui a pris ses distances vis-à-vis du socialisme révolutionnaire et du marxisme et qui s'est rapprochée de la social-démocratie. C'est le cas au Brésil et en Uruguay. Cette gauche moderne est passée du dirigisme à la justice sociale en se convertissant au marché, à l'entreprise et, plus fondamentalement, à la liberté. En cela, elle a suivi l'exemple du parti socialiste espagnol et de la gauche chilienne (au sein des gouvernements de Concertation), pionnière en la matière dans l'hémisphère Sud. C'est l'aspect le plus encourageant de ces dernières années.

O. G. - Finalement, vous rejoignez l'analyse de Michelle Bachelet !

M. V. L. - Disons qu'elle a en partie raison ! Elle n'évoque pas la face sombre de notre continent : la persistance d'une gauche archaïque, socialiste-révolutionnaire et marxiste dont le modèle demeure le Cuba de Fidel Castro. Les délires messianiques d'Hugo Chavez en sont la dérive la plus frappante. Grâce à ses pétrodollars, celui-ci a réussi à enrôler la Bolivie, l'Équateur et le Nicaragua. Ce « socialisme du XXIe siècle », comme l'appellent ses leaders, a pourtant fait faillite partout ! Pour l'Amérique latine, c'est un facteur de forte déstabilisation.

O. G. - Pour quelles raisons ?

M. V. L. - Parce que ces pays ont adopté une vision bolivarienne, c'est-à-dire une vision continentale de leur expansion en Amérique du Sud. Leur objectif est d'émanciper à leur sauce l'ensemble du continent, en premier lieu de l'émanciper des États-Unis. Pour y parvenir, ils ont beaucoup investi.

O. G. - Vous faites allusion à l'augmentation constante du budget de la défense du Venezuela ?

M. V. L. - Notamment. Chavez mène une politique de plus en plus hostile à l'égard de ses voisins, à commencer par la Colombie. Il soutient financièrement et militairement les FARC et les guérilleros de l'ELN (1) avec la complicité des narcotrafiquants. Et il multiplie les provocations à l'égard du gouvernement de Bogota. Fort heureusement, celui-ci a jusqu'à présent réagi avec beaucoup de calme et d'autorité, sans tomber dans les pièges grossiers qui lui sont tendus. Chavez espère ainsi ressouder sa population derrière lui. Mais, compte tenu des difficultés croissantes du Venezuela, cette stratégie de tension aux frontières pourrait se révéler périlleuse. À tel point que je n'exclus pas complètement la possibilité d'un conflit avec la Colombie si Chavez sent que c'est là le moyen de recréer une union nationale.

O. G. - La révolution bolivarienne semble actuellement avoir du plomb dans l'aile...

M. V. L. - La gestion calamiteuse de Chavez commence à faire sentir ses effets... Le pays est accablé par une très forte inflation qu'accentue la dévaluation récente du bolivar. Cette inflation est la plus forte de la région. Les prix des produits alimentaires se sont envolés. Les nationalisations à l'emporte-pièce dissuadent les investisseurs d'intervenir au Venezuela et - comble d'ironie pour ce grand producteur de pétrole - le pays connaît une très grave crise énergétique qui se manifeste, notamment, par des coupures régulières de courant. La terrible sécheresse qui sévit depuis quelques mois n'arrange évidemment rien. La situation est explosive, d'autant que le gouvernement, de moins en moins populaire, se durcit. En témoigne la fermeture de la chaîne de télévision RCTV en janvier.

O. G. - L'opposition à Chavez gagne-t-elle du terrain ?

M. V. L. - Absolument. Mais son grand drame, c'est qu'elle ne dispose pas d'un dirigeant charismatique. Elle est très morcelée et doit affronter un régime de plus en plus répressif. Les espaces de liberté et de critique se réduisent de jour en jour : Chavez contrôle entièrement l'appareil d'État et la presse ; il n'hésite plus à faire réprimer violemment les manifestations, comme celles des syndicalistes et des étudiants à la fin du mois de janvier (2)... Le régime ressemble de plus en plus à celui des Castro à Cuba.

O. G. - Mais des élections législatives auront lieu en septembre...

M. V. L. - Je n'en attends rien, dans la mesure où il est actuellement impossible d'organiser des élections réellement libres au Venezuela. C'est dommage parce que je suis persuadé que la majorité des Vénézuéliens est aujourd'hui hostile à Chavez, en particulier les classes moyennes, les milieux universitaires, les syndicats... Si Chavez doit tomber un jour, ce ne sera pas par la voie des urnes mais grâce à la mobilisation de la population et à cause du pourrissement interne d'un régime rongé par la corruption.

O. G. - Vous deviez participer à un débat avec Chavez l'an dernier à Caracas. Il a été finalement annulé à la dernière minute. Que s'est-il exactement passé ?

M. V. L. - Je me suis rendu à Caracas en septembre 2009 à l'invitation de la fondation Libertad afin de participer à une conférence sur la liberté d'opinion et la démocratie au Venezuela. Mes soucis ont commencé avant même que je ne foule le sol vénézuélien : le gouvernement m'avait averti que je serais immédiatement expulsé si je parlais de politique. J'y suis toutefois allé pour soutenir l'opposition démocratique et j'en ai profité pour rencontrer un certain nombre d'intellectuels. Sur Radio Presidente, Chavez s'est alors déchaîné : il nous a, entre autres gracieusetés, reproché d'être « coupés des masses » et nous a mis au défi de nous expliquer devant le peuple si nous en avions le courage. Nous l'avons pris au mot, mais à condition que le débat soit équilibré : pas question que l'un de nous se retrouve seul contre 200 bolivariens en furie ou …

Ce site est en accès libre. Pour lire la suite, il vous suffit de vous inscrire.

J'ai déjà un compte

M'inscrire

Celui-ci sera votre espace privilégié où vous pourrez consulter à tout moment :

- Historiques de commandes

- Liens vers les revues, articles ou entretiens achetés

- Informations personnelles