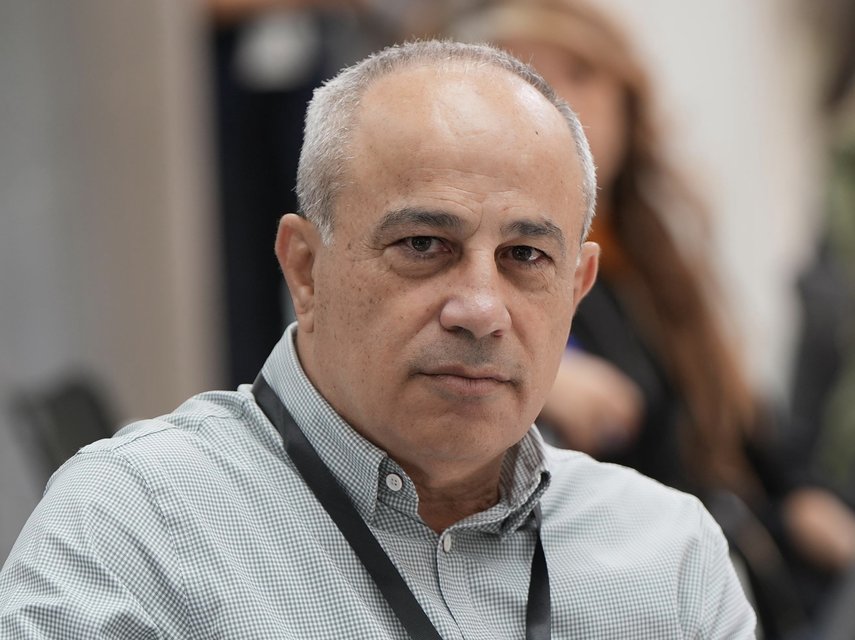

Titulaire d’une maîtrise en gestion de la paix et des conflits à l’Université de Haïfa, Mohammad Darawshe est directeur de la stratégie au Centre pour une société partagée de Givat Haviva, plus ancienne institution en Israël travaillant (depuis 1949) à la réconciliation entre Juifs et Palestiniens. Givat Haviva accueille chaque année, au sein de son école mais aussi pour des rencontres ponctuelles, 3 à 10 000 enfants juifs et arabes. Inlassable défenseur de l’intégration des Arabes dans la société israélienne, Mohammad Darawshe est un homme politiquement engagé : il a dirigé la campagne du Parti arabe démocratique et de la Liste arabe unie jusqu’en 2000. Il souhaite une alternance politique qui inclurait les partis arabes dans le cadre d’une coalition allant de la gauche sioniste jusqu’à ce qu’il nomme la « droite soft ». Ses propos constituent un formidable plaidoyer en faveur de la coexistence judéo-arabe au sein de l’État d’Israël.

Florence et Michel Taubmann — Qui êtes-vous ? Quelle a été votre formation ? Comment êtes-vous parvenu à la tête de Givat Haviva ? Quelles sont vos motivations ?

Mohammad Darawshe — Je suis avant tout une personne qui place la vie et l’humanité au centre de mon action. Je suis père de quatre enfants, trois filles et un garçon. Et, pour moi, leur sécurité personnelle compte plus que tout. Je veux pour eux un écosystème capable de leur garantir, ainsi qu’à leurs descendants, un bon avenir. Ma famille vit depuis 800 ans — 27 générations ! — dans le même village, Ixal, mentionné dans l’Ancien Testament sous le nom de Casaloth Tabor dans Josué 19.12. Mes enfants représentent la 28e génération. Et je veux que ma petite-fille Maryam, qui a neuf mois, puisse vivre dans la même ville, puis ses enfants après elle, dans la sécurité et la prospérité.

Est-ce de la naïveté de ma part ? Je crois en la promesse faite à mon grand-père, dans la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, qui a invité les Palestiniens vivant sur cette terre en 1948 à rester et à participer à la prospérité et au développement de ce pays. Cette promesse d’égalité politique et sociale, faite à mon grand-père, je veux qu’Israël la tienne. Mais je comprends que ce n’est pas facile, car si nous sommes Israéliens nous faisons partie aussi du peuple palestinien que la plupart des Juifs considèrent comme un ennemi. Je veux être loyal envers mon pays, Israël, et je trouve légitimes les besoins de sécurité des Juifs israéliens. Mais je veux aussi être loyal envers le peuple palestinien dont je suis issu, en respectant sa quête d’indépendance, de liberté et son désir d’un État, ce qui m’oppose à de nombreux citoyens israéliens juifs qui perçoivent cette aspiration comme contraire à l’intérêt d’Israël. Depuis plus de quarante ans je travaille donc pour conjuguer les objectifs des deux peuples et, malgré la difficulté, beaucoup de projets avancent dans la bonne direction.

Pour réussir, deux choses sont essentielles : instaurer de bonnes relations entre les deux parties ; œuvrer à l’égalité. Certains croient possibles de bonnes relations fondées dans un cadre hiérarchique, comme celle du cheval et du cavalier. Mais un cheval, cajolé pendant des années par son cavalier, sait qu’il peut finir dans son assiette… du moins dans les pays où l’on mange du cheval ! Je veux une coexistence fondée sur l’égalité, où nous serions, soit deux chevaux tirant le même chariot, soit deux cavaliers cheminant côte à côte.

F. M. T. — Comment concilier ces deux objectifs ?

M. D. — Il existe deux façons d’y parvenir. L’une est la révolte, qui donne parfois des résultats ; mais l’autre approche, que je privilégie, est l’accumulation des succès. Les relations judéo-arabes doivent reposer sur des intérêts mutuels qui se maintiennent dans le temps, même en période de crise. Ainsi, malgré l’augmentation de la méfiance et de la peur depuis le 7 octobre, nous avons réussi à éviter les affrontements, parce que les uns et les autres nous …

Ce site est en accès libre. Pour lire la suite, il vous suffit de vous inscrire.

J'ai déjà un compte

M'inscrire

Celui-ci sera votre espace privilégié où vous pourrez consulter à tout moment :

- Historiques de commandes

- Liens vers les revues, articles ou entretiens achetés

- Informations personnelles