History sometimes runs backwards. Andry Rajoelina, who became head of Madagascar’s High Transitional Authority in 2009 with the support of the army, was ousted by the latter on 14 October. President of Madagascar since early 2019, he was re-elected in an atmosphere of suspicion in December 2023. Less than three weeks after the start of the uprising that set Madagascar ablaze on 25 September 2025, he was exfiltrated to La Réunion in a French military aircraft, and is now believed to be in Dubai. The young 35-year-old president came to power with a superb agenda. In a September 2010 interview with Politique Internationale, he outlined in detail the program he intended to implement: "improving the health and education systems"; returning to "agricultural common sense"; developing sport and culture for young people; improving the country's connectivity; and of course fighting corruption, which was "a priority task". Back then, he declared that he wanted to "save Madagascar".

None of these "major projects", as he described them, has been completed, and corruption has become endemic. Andry Rajoelina lost his way and failed to keep his promises. "Despite a certain ability to listen, over time he succumbed to ankylosis and allowed prebends to undermine Madagascar. Even so, he was no worse than his predecessors," says an expert on Madagascan power. Things sped up after he fled. Unlike the 2009 crisis, the military did not bother with a High Transitional Authority this time. On 17 October, they appointed one of their own, Colonel Michaël Randrianirina, 52, as President, and he in turn appointed Herintsalama Rajaonarivelo, President of the Banque Nationale de l'Industrie, as Prime Minister on 20 October.

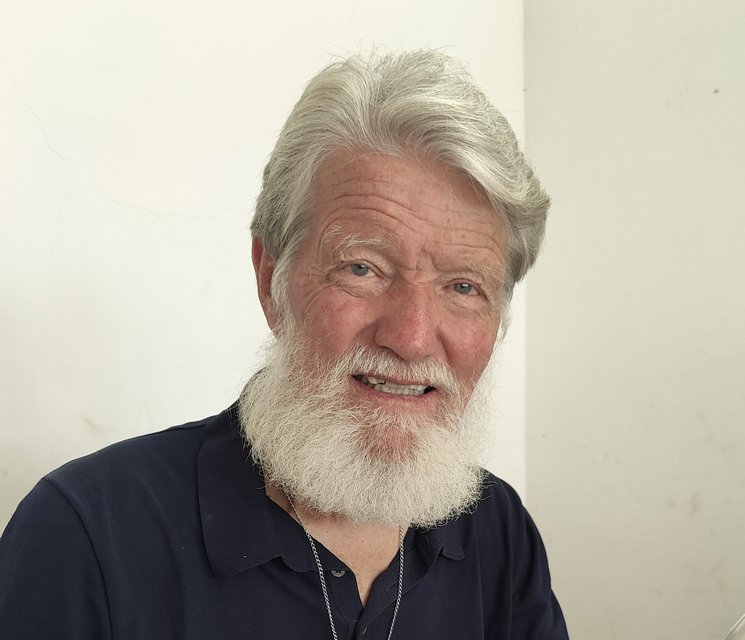

What does the future hold for Madagascar? Nobody knows yet. What is certain is that the Malagasy people no longer want a king-president living in luxury, far removed from his people. This is how Father Pedro Opeka sees the situation. This interview provides a few insights. Pedro goes by first name only, but his nickname is "Mother Teresa of Madagascar". This could well help him win the Nobel Peace Prize, like Teresa, who won it in 1979. Like her, Pedro is dedicated to saving the unfortunate people who survive on Madagascar's rubbish dumps, by caring for them, feeding them and, above all, educating them.

Pedro Opeka was born in June 1948 near Buenos Aires. Two years earlier, his parents had fled Yugoslavia to escape communist atrocities. At the age of eighteen in Argentina, he became a novice in the Congregation founded by Saint Vincent de Paul (Lazarist Order). One of his teachers during his theology and philosophy studies was Jorge Bergoglio, the future Pope Francis. From 1972, he spent three years deepening his knowledge of theology at the Institut Catholique de Paris. He was ordained a priest on 28 September 1975 in Buenos Aires, and took his missionary vows at the Lazarist church on Rue de Sèvres in Paris. The same year, he left for Madagascar, where he was appointed parish priest of Vanguaindrano, in the south-east of the island. He held this position until 1989, when he founded the community of Akamasoa ("Good Friends") on a hill eight kilometers from Antananarivo.

What began as a modest project became, under his leadership, an exemplary success story on a scale comparable to that of a major NGO. Akamasoa is home to some 40,000 people, with 21,525 students attending six elementary schools, four middle schools, four high schools and a university. Pedro likes to say: "There's no welfare here, we work to become free and independent.” Thanks to him, children - sometimes infants - rescued from the rubbish dump have become engineers, computer scientists, doctors, musicians or teachers. Akamasoa offers comprehensive health care to a population housed in 5,000 brightly-colored, impeccably-kept maisonettes. Pedro is everywhere. No detail escapes him. Between two games of soccer ("a sport very good for creating fraternal bonds", he says), he responds to callers from all over the world in six languages. And he carefully prepares the mass he celebrates every Sunday morning in front of several thousand faithful. Pedro's songs and speeches make the mass seem like a gigantic spiritual happening, which is much appreciated by tourists.

A very different atmosphere reigns in the center of the Malagasy capital, where barefoot inhabitants push carts piled with yellow cans of water. It has to be said that the distribution infrastructure dates back to the early 1960s, when the city had just 300,000 inhabitants, compared with 3,000,000 today. Towering above Antanarivo is an astonishing cable car line almost ten kilometers long, inaugurated last June, which only operates for a few hours a day, due to lack of electricity. Generators are needed to keep it running. The ticket price (around one euro) is out of reach for the 80% of the population who, according to the World Bank, live on less than two euros a day. For the demonstrators, the 150-million-euro cable car has become a symbol of the corruption and mismanagement that plague Madagascar. It was vandalized in the early hours of the riots.

Ph. D.

$Philippe Doucet - Father Pedro Opeka, an uprising broke out in Madagascar on September 25. President Rajoelina has left the country and new authorities have been installed. How do you see the situation evolving?

Pedro Opeka - After more than fifty years at the side of the Malagasy people (1), I still have great admiration for them, because they have never stopped following the path of dialogue. This state of mind and their cultural richness have enabled them to avoid falling into a circle of endless violence - the easiest path, certainly, but the one that produces the most drama and damage. Since the first major revolt in May 1972, the people have always been resilient, but today they have let their anger explode. The battle against corruption, nepotism and mismanagement has not yet been won, because no one is offering quick solutions. Changing the human mentality takes time. It takes a long-term effort. We must also take into account an important factor: the power of Church leaders. They have a role to play in bringing peace to the country. Madagascar must also listen to its spiritual voice. Its people are still believers, which I believe will help them move towards peace and justice. The Malagasy have never forgotten their Creator!

Ph. D. - Will Madagascar soon return to the path of peace and order?

P. O. - The demonstrators denounced the undeniable water and electricity shortages, and the corruption. I think these protests are justified. When I first came to Madagascar 55 years ago, 30% of the population lived in poverty; today, the figure is 75-80%. This is the terrible consequence of the actions of successive governments. All of them! All the leaders must examine their consciences. Everyone must ask themselves whether they have invested all their strength and talent in political action. We must act within the law to avoid sliding into anarchy, which would risk turning the country into a new Haïti and letting it be taken over by the armed gangs known here as "dahalos".

Ph. D. - The risk of a bloody coup d'état has been averted. Do you think it was a threat at any point?

P. O. - In any case, it would have made the situation even worse, because it would have blocked investment. All those who help Madagascar would have stayed away for quite a long time. The majority of the Malagasy people are in favor of democracy. Access to water and energy, as well as to work, are fundamental rights. We must claim them, but not through violence and vandalism. Poverty remains our enemy. We must fight it in the spirit of our Malagasy ancestors, who preferred dialogue to force. Destroying what we have would benefit none of us.

Ph. D. - The political leaders of Madagascar have visited you often. Will they continue to do so?

P. O. - If government officials want to visit us, it is our duty to receive them. We're not married to any president …

This website is freely accessible. To continue reading, you need to register an account.

I already have an account

I create my account

This will be your personal account where you could consult anytime :

- Order history

- Links to purchased magazines, articles, or interviews

- Personal informations